Massimo Beccarello, professore Associato di Economia dei Settori Produttivi dell’Università degli Studi di Milano Bicocca

Professore Beccarello, quali sono le priorità nel ripensare le politiche per l’approvvigionamento di energia pulita nell’ economia italiana nel contesto del EU Climate Law, che doveva essere presentato entro marzo 2020?

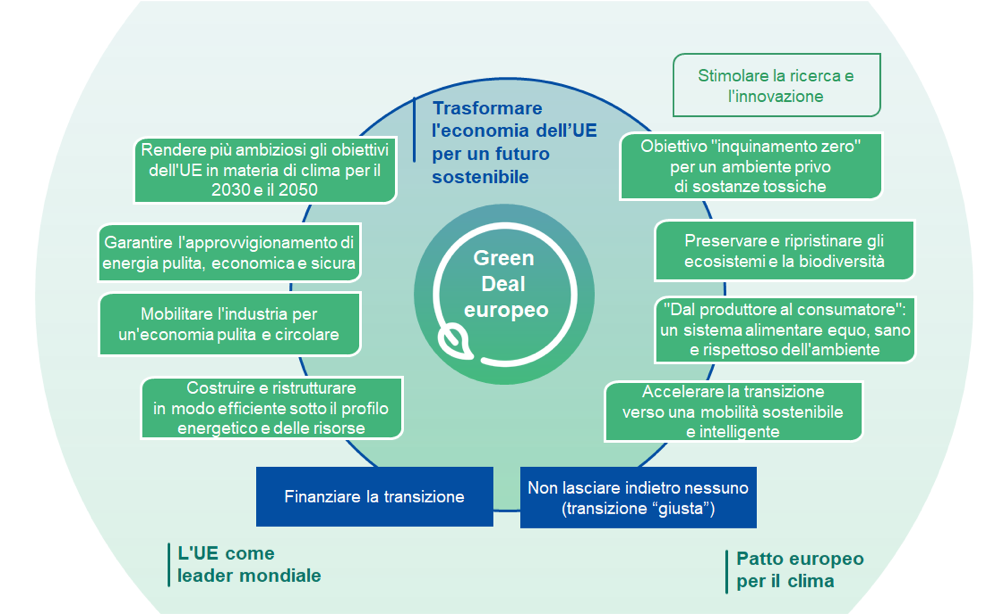

Con la presentazione della proposta di Climate Law lo scorso 4 marzo la Commissione ha dato un chiaro segnale di voler aumentare gli obiettivi di decarbonizzazione al 50/55% nel 2030 invece che del 40%. Negli stessi giorni questa iniziativa ha visto un’iniziativa formale di sostegno da parte di 12 Stati Membri dell’Unione (tra i quali Italia, Francia e Spagna). I nuovi obiettivi ci obbligano a considerare un contributo delle fonti rinnovabili ad un livello pari a circa il 40% del mix energetico Europeo. Questa trasformazione significa dare un impulso senza precedenti al processo di elettrificazione dell’economia e dei trasporti. Per i nostri centri urbani, il settore terziario e progressivamente il settore industriale significa un cambio di paradigma con un ruolo sempre maggiore dell’ICT nei processi di produzione e consumo. Dovremo gestire un cambiamento da un sistema di produzione elettrico centralizzato ad un sistema di produzione distribuita in prossimità dei centri di consumo. Si svilupperanno le Local Energy Community per facilitare l’autoproduzione di energia. Sono a mio avviso due le linee di intervento prioritarie.

Figura 1 The European Green Deal

1.Bisogna agire rapidamente sulla semplificazione amministrativa per le autorizzazioni del settore energetico con riferimento agli impianti di produzione e alle reti con un forte responsabilizzazione degli enti locali rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione;

2. La costruzione del nuovo paradigma è complessa e bisogna operare sul piano dell’informazione agli utenti/cittadini per evitare reazioni opposte. Il consumatore del futuro si trasformerà in Prosumer protagonista all’interno della Smart City e dovrà essere in grado di contribuire direttamente

Quali sono meccanismi per proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE e proteggere il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali come previsto da Green New Deal?

L’approccio olistico contenuto nel Green Deal presentato dalla Commissione integrando le politiche per sostenibilità con quelle per l’economia circolare prevedono importanti misure di tutela del capitale naturale. La strategia prevista nel piano comunitario interviene ad ampio spettro con indirizzi ambientali in grado di produrre effetti su tutti gli assett del capitale naturale (Suolo, Sottosuolo, Acqua, Atmosfera e Biodiversità). Questo è particolarmente importante per un paese come l’Italia, particolarmente ricco sotto il profilo del suo Capitale Naturale e della Biodiversità. Ma le politiche di sostenibilità del Green Deal offrono una visione di sviluppo sostenibile di grande potenziale in termini di impatto economico sociale per un Paese dotato di grandi competenze manifatturiere (secondo paese manifatturiero europeo dopo la Germania) all’interno di una prospettiva di sviluppo sostenibile. Per questo è necessario accompagnare gli obiettivi ambientali, che tutelano la salute dei cittadini, con una prospettiva di sviluppo economico, che promuovono opportunità di crescita e il benessere collettivo.

Il Green Deal europeo era stato pensato in un’era pre-COVID. Può essere uno strumento sufficiente per raggiungere l’obiettivo prefissato, ossia il “primo continente climate-neutral”? Date le sue esperienze tra le quali quella in Confindustria, quali potrebbero essere le chiavi per una trasformazione, verso una maggiore sostenibilità, del sistema industriale italiano?

Il Green Deal presentato a gennaio era un piano di investimenti senza precedenti in Europa, secondo le prime stime i nuovi obiettivi di decarbonizzazione compresi tra il 50 ed il 55% al 2030 avrebbero comportato investimenti addizionali pari ad oltre 300 Mld€/anno a livello europeo. Se però pensiamo alla prospettiva 2050 di un sistema economico Carbon Neutral appaiono insufficienti. Per sostenere questi investimenti la Commissione Europea aveva ipotizzato di mobilitare circa un terzo delle risorse ovvero 1.000 Mld€ fra il 2021 e il 2030, in larga misura attraverso il bilancio europeo. Il resto doveva essere finanziato dal settore privato.

E’ evidente che l’emergenza COVID potrebbe impattare sulle risorse disponibili e determinare dei ritardi tuttavia va anche considerato l’effetto sulla crescita del progetto. Secondo stime autorevoli il Green Deal nei prossimi 10 anni avrà un effetto positivo sul Pil EU pari all’1,1% e un aumento dell’occupazione dello 0,5%. Anche in Italia si potrebbero avere effetti positivi sul PIL, superiori allo 0,5% annuo secondo stime di Confindustria.

L’Italia inoltre detiene una posizione di leadership anche sul fronte dell’efficienza energetica, essendo il Paese manifatturiero con la minore intensità energetica fra i 27 Stati membri nell’Unione Europea. In particolare, il sistema industriale ha dimostrato attenzione al campo della sostenibilità, investendo in tecnologie efficienti, come i sistemi di cogenerazione, ed in processi che riutilizzano e recuperano rifiuti, trasformandole in materie prime seconde, o utilizzano sottoprodotti e materiali innovativi, maggiormente sostenibili, secondo logiche di economia circolare e di end of waste.

Tuttavia al paese manca una vera strategia di politica industriale per sviluppare un’industria delle tecnologie green dalle rinnovabili all’efficienza energetica. Su questo fronte, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima presentato dal Governo Italiano lo scorso gennaio, dovrebbe integrare anche le politiche industriali creando un ecosistema in grado di rafforzare e promuovere lo sviluppo industriale in questi settori tecnologici.

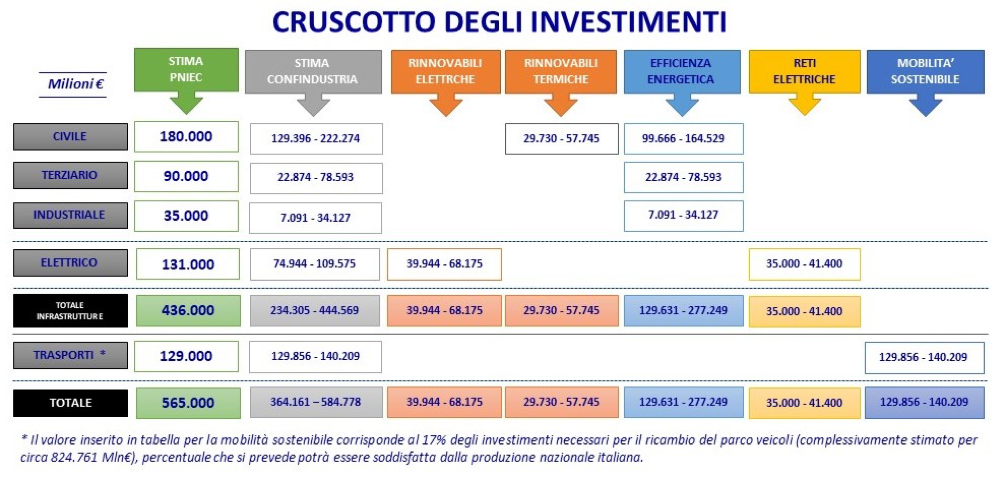

Figura 2 Confindustria, “Libro Bianco sulle fonti rinnovabili”, 2018

Sono recentemente apparsi manifesti e lettere aperte, da parte di aziende nazionali e internazionali, che sollecitano le Istituzioni pubbliche e private ad intervenire. A suo parere, quanto sarà possibile finanziare la svolta verso la sostenibilità, a fronte di un sistema-Paese che rischia - dicono le ultime stime - un calo del 10% del PIL in un solo trimestre?

La possibilità di finanziare la svolta verso la sostenibilità nel nostro Paese, considerando un possibile calo del PIL fra il 6% e il 14% nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, deriverà dalla capacità di dirottare in chiave sostenibile le risorse necessarie alla ripartenza dell’economia, ovvero alla coincidenza fra le risorse legate all’emergenza COVID e le risorse destinate alla green economy. E’ un problema non solo Italiano ma anche comunitario.

Tuttavia, ritengo che negli ultimi mesi non vada trascurata la fondamentale discesa in campo della finanza che, a partire dai principali investitori internazionali, ha fatto della sostenibilità asse centrale, non solo reputazionale, delle future politiche di investimento. A questo si aggiunge il nuovo regolamento comunitario sulla finanza sostenibile che indica i criteri generali di riferimento per gli strumenti finanziari degli investimenti sostenibili. Il nuovo approccio alla finanza sostenibile segna di fatto un punto di non ritorno rilevante che potrebbe compensare la minore disponibilità di finanza pubblica oggi necessariamente indirizzata alle misure di emergenza. Questa però è anche la ragione per la quale in questa fase, per quanto complessa, dobbiamo pensare alla strategia per lo sviluppo della nuova industria della Green Economy, valorizzando le competenze della ricerca italiana e creando le condizioni di semplificazione per una nuova fase di sviluppo industriale.

Infine bisogna anche considerare che la minore disponibilità di finanza pubblica rappresenta una occasione unica per rivedere i sistemi di incentivo/finanziamento che interagiscono con settore energetico e l’economia circolare. Proviamo solo a pensare alla tassazione sull’energia e alla parafiscalità sull’energia. Complessivamente, su base annuale, secondo i dati del ministero delle finanze, la fiscalità energetica è di oltre 47 mld di euro all’anno mentre la sola parafiscalità del settore elettrico e dell’efficienza energetica e dei ricavi dalle quote di emissione ETS è di circa 16 miliardi di euro. Si tratta di un importo significativo di oltre 60 miliardi di euro. Se proviamo a confrontare questi dati con la stima del Governo per gli obiettivi al 2030 pari a 50 mld di euro all’anno vediamo che le risorse sono già disponibili. Con proposta di revisione della direttiva sulla fiscalità energetica l’Europa suggerisce di tassare i prodotti energetici sulla base del contenuto di carbonio e destinare le risorse alle politiche di decarbonizzazione.